人手不足が深刻化する中、特定技能外国人の採用を具体的に検討される企業が増えています。しかし、実際に外国人材の受け入れを進めようとすると「あっ、一体どのくらいの費用がかかるのだろうか」という疑問が必ず浮かんでくるでしょう。

採用にかかる初期費用から継続的な支援コスト、さらには予期しない追加費用まで、外国人材の雇用には日本人採用とは異なる様々な費用項目が存在します。これらの費用を事前に把握しておかなければ、予算計画が狂ってしまったり、採用後に想定外の出費に悩まされたりする可能性があります。

本記事では、特定技能外国人の採用にかかる費用の全体像から具体的な相場まで、人事担当者の方が知っておくべき情報やポイントを網羅的に解説します。コストを抑えるための実践的な方法もご紹介しており、費用対効果を考慮した採用計画の立案にきっと役立ちます。ぜひ最後までご覧ください。

特定技能外国人の採用にかかる費用の全体像

特定技能外国人の採用では、日本人の採用とは大きく異なる 費用構造があります。まず理解しておきたいのは、外国人材の受け入れには初期費用と継続費用の両方が発生するという点です。この制度では、企業側が負担すべき費用について詳細な規定が明確に定められており、その遵守が求められます。

参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領

初期費用と継続費用の違い

初期費用とは、外国人材を採用し、実際に働き始めるまでにかかる一時的な費用を指します。主な費用項目には、人材紹介会社への紹介料、在留資格(ビザ)申請の手数料、住居確保のための敷金・礼金、家具・家電の購入費用などが含まれます。

一般的に、これらの費用を合わせた初期費用の総額は、外国人1名あたり40万円から80万円程度が多く、特に海外からの採用や充実した支援を伴う場合は、60万円から100万円以上かかるケースもあります。

一方、継続費用は雇用開始後に毎月発生する費用で、主に登録支援機関への委託料やその他のサポート費用が含まれます。登録支援機関への委託料は月額2万円から4万円程度が相場であり、その他の支援業務費用を含むと月額3万円から5万円程度になることもあります。これらの継続費用は、外国人材が雇用されている限り継続して発生するため、長期的な予算計画において重要なポイントとなります。

【費用事例】海外から介護職を1名採用した場合

より具体的にイメージするために、海外(ベトナム)から介護職の特定技能外国人を1名採用し、支援を登録支援機関に委託した場合のモデルケースを見ていきましょう。

このケースでは、まず初期費用として、人材紹介料(約40万円)、登録支援機関への初期費用(約15万円)、ビザ申請関連費用(約17万円)、住居確保や家具・家電の準備(約37万円)などを合わせ、合計で110万円以上かかる可能性があります。

次に継続費用として、雇用開始後は登録支援機関への月額委託料として3万円から4万円程度が毎月発生します。また、数年に一度、在留資格更新のための費用が別途必要です。

このように、採用方法や支援内容によっては当初の想定を上回る費用が発生するため、事前の詳細な見積もりが不可欠です。

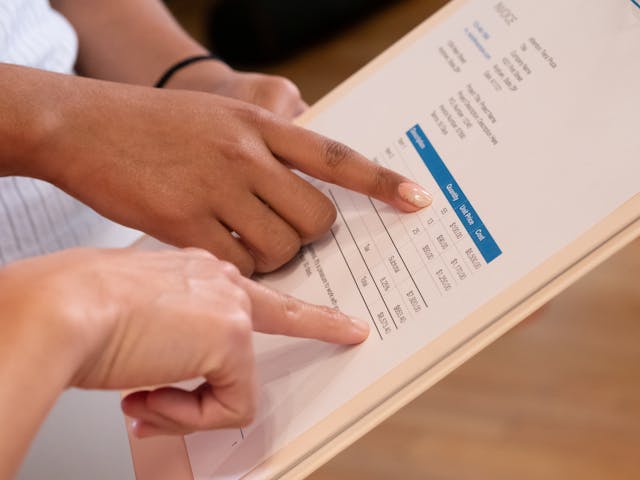

費用の詳細な内訳と相場

以下に、初期費用と継続費用の主な項目と一般的な相場をまとめます。自社の採用計画を立てる際の参考にしてください。

| 費用項目 | 金額・相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 【採用・紹介関連】 | ||

| 人材紹介会社への紹介料 | 20万円から50万円または 年収の30%から50% | 1名あたり。 年収基準の場合、年収300万円で90万から150万円になるケースも。 |

| 登録支援機関への初期委託費用 | 10万円から20万円 | 支援計画作成、初期オリエンテーション等を含む。 |

| 【申請手続き関連】 | ||

| 行政書士への申請依頼報酬 | 10万円から20万円 | 在留資格認定証明書交付申請などを依頼する場合。 |

| 在留カード交付手数料 | 5,500円から6,000円 | 法定手数料。 |

| 書類の翻訳費用 | 別途発生 | 学歴証明書など外国語書類の翻訳に必要。 |

| 【住居・生活支援関連】 | ||

| 住居確保の初期費用 | 20万円から30万円 | 敷金、礼金、仲介手数料など。 |

| 家具・家電の準備費用 | 10万円から15万円 | 生活に必要な一式の目安。 |

| 入国時オリエンテーション費用 | 2万円から4万円 | 通訳が必要な場合は追加で1万から2万円。 |

| 健康診断費用 | 5,000円から1万円 | 就労前の健康診断。 |

| 生活手続きサポート費用 | 1万円から2万円 | 銀行口座開設や携帯電話契約のサポート。 |

| 初期費用 合計目安 | 40万円から100万円以上 | 採用方法や支援内容により変動。 |

※横スクロールできます→

| 費用項目 | 金額・相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 登録支援機関への月額委託料 | 月額 2万円から4万円 | 定期面談、生活相談、届出代行など。自社支援の場合は不要。 |

| 定期的な面談・相談対応費用 | 月額 1万円から2万円 | 外部委託や通訳利用の場合の目安。 |

| 在留資格更新・変更手続き費用 | 5万円から10万円 | 行政書士に依頼する場合の報酬。定期的に発生。 |

| 在留資格更新・変更の法定手数料 | 5,500円から6,000円 | 2025年4月以降の料金。 |

| 継続費用 合計目安 | 月額 3万円から5万円 | 支援委託料+その他サポート費用。 |

※横スクロールできます→

ここに挙げた各費用が、具体的にどのようなものなのかについては、この後で詳しくご説明します。

企業が負担する費用と本人負担の区分

特定技能制度では、企業が負担すべき費用と外国人本人が負担する費用が法令上、規定で明確に定められています。企業側は雇用主として採用に関わる費用や支援業務の費用を負担する義務があり、これらの費用を外国人本人の給与から天引きする等、いかなる形でも徴収することは厳しく禁止されています。

具体的には、人材紹介料、登録支援機関への委託費、在留資格申請費用などは企業が負担しなければなりません。その一方で、外国人本人が負担するのは渡航費の一部や、将来的な帰国を希望する際の費用、個人的な生活費などに限定されています。この区分を正しく理解しておかないと、後々トラブルの理由となる可能性がありますので、特に注意が必要です。

参考:出入国在留管理庁 特定技能制度に関するQ&A【支援関係】

費用相場の目安と変動要因

特定技能外国人の採用費用は、受け入れる分野(産業)や国籍、採用方法(国内在住者か海外からか)によって大きく変動します。建設分野では、技能実習生からの移行が多いため、日本語教育や生活ガイダンスのコストを抑えやすくなっています。しかし、介護や製造業の分野では海外からの直接採用が多く、初期費用が高くなりがちです。

また、ベトナムやフィリピンなど人気の高い国からの採用では人材紹介料が高額になる傾向があります。複数の送り出し機関や人材紹介会社から、それぞれのサービス内容と費用に関する詳細な資料を取得し、サービス内容と費用のバランスを慎重に検討することが重要です。

日本企業の多くが直面している人手不足問題。特に製造業や介護業界、建設業などでは、慢性的な労働力不足が深刻化しています。そんな中、注目を集めているのが外国人材の活用です。しかし、外国人材の派遣を検討する際、「在留資格の確認はどうすれば[…]

外国人材の採用・紹介にかかる初期費用

外国人材の採用段階では、日本人採用では発生しない様々な費用が必要となります。これらの初期費用を正確に把握し、予算計画に反映させることが成功の鍵となります。

人材紹介会社への紹介料

人材紹介会社に支払う紹介料は、多くの場合1名あたり20万円から50万円程度が一般的な相場です。ただし職種やエージェントのサービス内容によっては、想定年収の30%から50%を基準とする場合もあり、その場合年収300万円の場合で90万円から150万円の紹介料の支払いが発生するケースも存在します。この金額は決して安くありませんが、良い人材を確保するための投資と考える企業も多いでしょう。

紹介料の設定は会社ごとに異なり、契約を行う前に双方の合意が必須です。採用後一定期間内(例:3ヶ月以内)に退職した場合の返金保証制度を設けている会社もあるため、契約条件をしっかりと確認することが大切です。

登録支援機関への初期委託費用

特定技能外国人の支援業務を登録支援機関に委託する場合、初期の契約料として10万円から20万円程度の費用が発生することが一般的です。この費用には、支援計画の作成、各種オリエンテーションの実施、初期の生活支援などが含まれています。

登録支援機関によってサービス内容や料金体系が大きく異なるため、複数の機関から見積もりを取得し、過去に同様の支援を行った実績なども確認し、自社のニーズに最も適したサービスを選択することが重要です。安さだけを重視すると必要な支援が受けられず、支援のノウハウや専門的知識も不足しているケースもあるため、トラブルが発生する可能性があるという注意点を念頭に置きましょう。

申請手続きに関する費用

在留資格(ビザ)の新規申請手続きには、様々な費用が発生する可能性があります。在留資格認定証明書の交付申請自体は無料ですが、手続きを行政書士に依頼する場合は、1件あたり10万円から20万円程度の報酬が必要です。

また、提出書類に不備があると許可が下りないため、外国語で作成された学歴証明書等の翻訳費用も忘れてはいけません。

※在留資格の変更や更新に伴う法定手数料については、後述の「継続的にかかる支援・管理費用」の項目で詳しく解説します。

外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]

受け入れ時に発生する住居・生活支援費用

外国人材を受け入れる際には、日本人採用にはない住居や生活支援に関わる初期費用が発生します。これらの費用は、外国人材が日本で安心して仕事や生活をスタートできるよう、企業がサポートの一環として負担することが多く、その金額は一時的ながら、全体で比較的大きくなる傾向があります。

住居確保にかかる費用負担

外国人材が日本で快適に生活を始めるためには、まず住居の確保が重要となります。賃貸物件の契約時には、敷金や礼金、仲介手数料などを含めて1名あたり20万円から30万円程度の初期費用が必要です。

企業の中には、日本人社員と同様の福利厚生として家賃補助や社宅を提供する場合もあります。また、生活に必要な家具・家電一式を準備する費用の目安は10万円から15万円程度です。複数名を同時に受け入れる場合は、シェアハウス形式の居住形態にすることで1名あたりのコスト削減も可能です。

入国時のオリエンテーション費用

外国人材を新たに受け入れる際には、生活オリエンテーションや就労に関するガイダンスの実施が求められます。これには、日本での生活ルール、労働関連法令の説明、緊急時の対応方法などが含まれ、1名あたり2万円から4万円程度が一般的な相場です。

通訳が必要な場合は、さらに1万円から2万円程度の追加費用が発生することもあります。オリエンテーションの充実は外国人材の定着に大きく影響するため、内容や質にも配慮が必要です。

健康診断や各種手続き費用

就労開始前には、健康診断を実施して健康状態を確認する必要があります。一般的な健康診断の費用は1名につき5,000円から1万円程度ですが、業種や必要な検査内容によっては若干高くなる場合もあります。

加えて、銀行口座の開設や携帯電話契約など、日本の生活に必要な各種手続きのサポートにも時間と費用がかかります。こうした生活手続きサポートの費用は1回あたり1万円から2万円程度が目安となります。

継続的にかかる支援・管理費用

外国人材の雇用が開始された後も、特定技能制度に基づく支援業務や各種手続きで継続的に費用が発生します。これらの費用は毎月の固定費として予算計画に組み込む必要があります。

登録支援機関への月額委託料

登録支援機関に支援業務を委託している場合、月額2万円から4万円程度の委託料が発生します。この費用には、定期的な面談の実施、生活相談への対応、行政機関への各種届出代行などが含まれています。

委託料の設定は登録支援機関ごとに大きく異なります。サービス内容の充実度や対応可能な言語、緊急時の対応体制などを総合的に評価し、適切な機関を選択することが重要です。

在留資格更新や変更手続き費用

特定技能外国人を継続して雇用するためには「在留期間更新」の手続きが、また、国内にいる留学生などを採用する場合には「在留資格変更」の手続きがそれぞれ必要となります。

これらの手続きにかかる法定手数料は、2025年4月に改定され、現在は対面申請で6,000円、オンライン申請で5,500円となっています。

加えて、これらの手続きを行政書士に依頼する場合は、別途5万円から10万円程度の報酬が必要です。特定技能2号への変更を行う場合は、手続きがより複雑になり、報酬もやや高額になる傾向があります。

定期的な面談・相談対応費用

特定技能制度では、外国人材との定期的な面談実施が義務付けられています。自社で面談を実施する場合は人件費のみですが、外部の専門機関に依頼する場合は、1回あたり5,000円から1万円程度の費用が都度発生します。

また、外国人材からの生活相談や労働条件に関する相談に継続的に対応するため、通訳サービスを利用することもあります。こちらは緊急時の対応を含め、月額1万円から2万円程度の費用を見込んでおくと安心です。

特定技能外国人の採用コストを抑える方法

外国人材の採用には相応の費用がかかります。以下では、工夫次第でコストを抑えることが可能なおすすめの3つの方法をご紹介します。ただし、費用削減を重視しすぎて必要な支援を怠ると、かえって問題が発生する可能性もあるため、バランスを考慮した取り組みが重要です。

自社での支援実施による費用削減

登録支援機関への委託費用を削減する最も効果的な方法は、自社で支援業務を実施することです。この方法のメリットは、外部委託するはずだった月額2万円から4万円分の委託料を削減でき、社内に外国人支援のノウハウが蓄積される点です。ただし、自社実施には相応の体制整備と人材確保が必要となります。

複数名同時採用でのスケールメリット

もし複数名を同時に採用するなら、人材紹介会社によっては複数名採用での割引制度を設けているところもあり、紹介料を10%から20%程度削減できることもあります。

住居についても、複数名でシェアハウスを利用することで、1名あたりの住居費を大幅に抑えることが可能です。

送り出し機関との直接契約の検討

海外の送り出し機関と直接契約を結ぶことで、人材紹介会社への中間マージンを削減できる可能性があります。ただし、この方法には言語の壁や商習慣の違い、信頼できる送り出し機関の選定など、難しい課題があります。

直接契約を検討する場合は、まず小規模なテスト採用から行ってみることをおすすめします。

海外の送り出し機関と直接契約を結ぶことで、人材紹介会社への中間マージンを削減できる可能性があります。ただし、この方法を検討する際には以下の点に十分注意が必要です。

- 国ごとの制度確認

受入予定国においては、二国間の協力覚書(MOC)や協定等により、送り出し機関の利用や契約形態が法的に規定されている場合があります。そのため、送り出し機関を自由に選択・直接契約できないケースも存在します。必ず各国の制度・協定内容を正確に確認してください。

- 言語・文化・商慣習の違い

言語の壁や商慣習の相違、現地の取引慣行の違いがリスク要因となり得ます。契約書作成やコミュニケーションに専門的な対応が求められます。

- 信頼性とリスク管理

現地送り出し機関の信頼性の見極めが非常に重要です。不正行為や手数料の不透明さ、提供人材の質のばらつきなどのリスクも指摘されているため、慎重な調査と評価が不可欠です。

- 安全策としての小規模テスト採用

初めて直接契約を行う場合は、小規模なテスト採用を実施し、リスクを抑えながら運用状況や人材の質を確認することが推奨されます。

このように直接契約は、費用削減のメリットがある一方で、規制面および実務上の課題が多いため、慎重かつ十分な事前調査・準備をもって進める必要があります。

現在、多くの企業が深刻な人手不足に直面しています。特に建設業、介護分野、製造業などでは、日本人労働者の確保が困難な状況が続いており、外国人材の雇用を検討する企業が急速に増加しています。2024年から2025年にかけて、特定技能制度の対象[…]

まとめ|特定技能外国人採用の費用対効果を考慮した判断を

以上をまとめると、特定技能外国人の採用には、初期費用として1名あたり40万円から100万円、継続費用として月額3万円から5万円程度の費用が必要です。これらの費用は決して安くありませんが、深刻な人手不足の解決や事業継続の観点から考えれば、十分に投資価値のあるものといえるでしょう。

重要なポイントは、単純に費用の安さだけを追求するのではなく、採用効果と支援の質を総合的に評価することです。日本人と同等のサポートを提供し、適切な支援体制を整備することで外国人材の定着率が向上し、長期的には採用コストの削減にもつながります。

外国人材の採用を成功させるためには、事前の十分な準備と継続的な支援が不可欠です。費用面での不安がある場合は、求人を出す前に、制度を活用している他社との情報共有なども検討してみてください。適切な計画と実行により、外国人材は企業の貴重な戦力となってくれるはずです。

外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材をご紹介しています。