日本の航空業界では、近年深刻な人手不足が続いています。空港での手荷物や貨物の取り扱い、機体整備、清掃作業など、航空機の安全運航を支える様々な業務において、即戦力となる人材の確保が急務となっているのが現状です。

この状況を受け、2019年4月に開始された特定技能制度において、航空分野も対象業種として追加されました。外国人材を適切に受け入れることで、人手不足の解消と業務品質の維持を両立することが期待されています。

本記事では、特定技能「航空」分野における制度の概要から、受け入れに必要な手続き、そして実際の運用で注意すべきポイントまでを詳しく解説します。企業の人事担当者の皆様が、安心して外国人材の活用を検討できるよう、実務的な情報をお届けいたします。

特定技能「航空」分野とは

特定技能制度における航空分野は、深刻な人手不足に対応するため2019年に対象業種として追加された重要な分野です。空港での地上業務から機体整備まで幅広い業務が対象となり、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にしています。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる在留資格です。従来の技能実習制度とは異なり、労働力の確保を目的とした制度として位置づけられています。

特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があり、航空分野では2023年の制度改正以降、「特定技能1号」だけでなく「特定技能2号」も運用されています。

1号の在留期間は通算で最大5年間ですが、2号は更新上限がなく、要件を満たせば長期間の就労や家族帯同も可能です。

技能実習2号を良好に修了した者は所定の条件で試験免除による移行もできます。また、技能評価試験と日本語能力試験に合格することで、直接特定技能1号または2号の在留資格を取得することもできます。

外国人材の雇用を検討している企業の人事担当者・経営者の皆様にとって、特定技能制度の理解は重要な課題となっています。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として注目を集めていますが、その要件や対象分野、試験内[…]

航空分野が対象となった背景

航空分野が特定技能制度の対象となった背景には、訪日外国人観光客の急激な増加と、それに伴う航空需要の拡大があります。国土交通省の調査によると、航空関連業務における人材不足は特に深刻で、グランドハンドリング業務や航空機整備業務において即戦力となる人材の確保が困難な状況が続いていました。

特に地方空港では、限られた人材で多様な業務を担う必要があり、外国人材の活用が重要な解決策として注目されています。航空分野の特定技能制度は、こうした業界のニーズに応える形で設計されており、安全性を確保しながら効率的な人材確保を可能にしています。

参考:

日本政府観光局 訪日外客数(2025 年 4 月推計値)

国土交通省 航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

深刻な人手不足に直面している企業経営者の皆様、外国人材の活用を検討されていませんか?日本の労働力不足は年々深刻化しており、特に製造業、建設業、介護分野では即戦力となる人材の確保が喫緊の課題となっています。2019年に創設された特定技[…]

航空分野の対象業務と業種

航空分野の特定技能では、空港および航空機に関連する多様な業務が対象となります。グランドハンドリングから機体整備、清掃業務まで、航空機の安全運航を支える重要な作業が含まれており、それぞれに専門的な技能が求められます。

対象となる職種・作業一覧

特定技能「航空」分野では、空港および航空機に関連する幅広い業務が対象となります。主な業務としては、グランドハンドリング業務、航空機整備業務、空港内清掃業務、旅客・貨物誘導業務などが含まれています。

これらの業務は、いずれも航空機の安全運航に直接係る重要な作業であり、一定の技能と知識が求められます。また、チームワークが重視される環境での作業が多いため、日本語でのコミュニケーション能力も重要な要素となっています。

対象業務には、航空法や関連する安全基準に基づき定められた作業も含まれているため、受け入れ企業は適切な指導体制の構築が必要です。外国人材が安全かつ効率的に業務を行うよう、計画的な教育・研修プログラムの実施が求められます。

グランドハンドリング業務の例

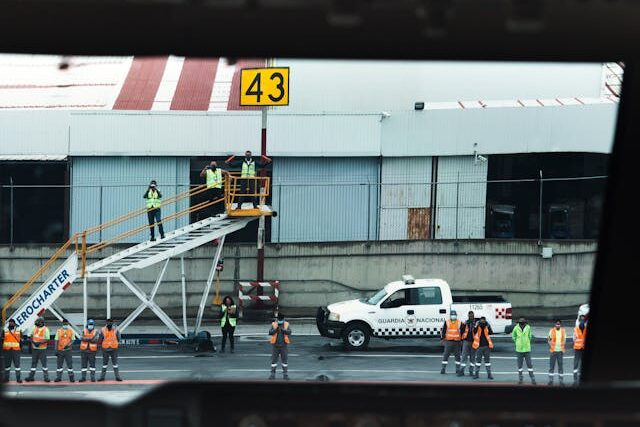

グランドハンドリング業務は、航空機が空港に到着してから出発するまでの地上での各種作業を指します。具体的には、手荷物や貨物の搬入・搬出、航空機への燃料補給作業、機内清掃、ケータリングサービスの提供などが含まれます。

これらの作業では、重量物の取り扱いや特殊車両、専用装備の操作が必要な場合もあり、安全な作業手順の習得が不可欠です。また、航空機のスケジュールに合わせた迅速な作業が求められるため、チームでの連携プレーが重要になります。

外国人材がこれらの業務に従事する際は、航空関連の専門用語や安全手順について、日本語での理解が必要です。受け入れ企業では、実務に即した研修プログラムを用意し、段階的にスキルアップを図る体制づくりが重要となるでしょう。

参考:国土交通省 航空分野(空港グランドハンドリング)における特定技能制度について

整備・清掃・誘導などの支援業務

航空機の整備業務では、機体の点検、部品交換、各種システムの動作確認などの作業があります。これらは高度な技術と知識が要求される業務であり、航空整備士の資格を持つ日本人スタッフの指導のもとで補助的な作業を担当することが一般的です。

清掃業務については、機内清掃や空港施設の清掃作業が含まれます。特に機内清掃では、航空会社の品質基準に適合した作業が求められ、細やかな気配りと丁寧な作業が必要です。

旅客や貨物の誘導業務では、空港内での案内や荷物の仕分け作業などを行います。これらの業務では、お客様との接点もあるため、基礎的な接客マナーと日本語での対応能力が重要になります。いずれの業務も、安全性と品質を両立させるための継続的な教育が欠かせません。

受け入れに必要な要件と手続き

航空分野で外国人材の採用を成功させるには、企業側と外国人材の双方が満たすべき要件があります。適正な登録手続きから技能評価試験の合格まで、段階的な準備が必要であり、受入れ後の支援体制構築も重要な要素となります。

企業に求められる条件と登録手続き

特定技能「航空」分野で外国人材を受け入れるためには、企業は複数の要件を満たす必要があります。まず、航空関連事業の適正な運営実績があることが前提となり、健全な営業活動を通じて安定した財務基盤があることも重要な評価項目です。また、労働関係法令を遵守していることも必須の条件となります。

受け入れ企業は国土交通省が設置する「特定技能『航空』分野における特定技能協議会」へ加入し、他の構成員と協力して制度の適正な運用に努める義務があります。この協議会には、関連する多くの事業者や協会が参加しています。

在留資格の申請にあたっては、事業の健全性を証明するため、納税証明書などの書面を提出することが求められます。同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬を支払うことが義務づけられ、住居の確保など包括的な支援体制の構築も必要です。

登録支援機関への委託も可能ですが、企業自らが支援を行う場合は、過去2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があるか、または役職員のうち外国人の生活指導等に従事した経験を有する者が在籍していることが条件となります。

参考:

出入国在留管理庁 雇用までの流れ

国土交通省 航空分野特定技能協議会の開催状況・協議会からのお知らせ

外国人材の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度は優秀な人材確保の重要な選択肢となっています。しかし、特定技能外国人を受け入れる際には、法令で定められた支援業務を適切に実施する必要があり、多くの企業がその複雑さに頭を悩ませているのが現[…]

技能評価試験と日本語能力要件

航空分野の特定技能1号を取得するには、技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格する必要があります。技能評価試験は「航空分野特定技能評価試験」として実施され、実技試験と学科試験で構成されています。

実技試験では、実際の業務で必要となる作業手順や安全確認の方法について評価されます。学科試験では、航空に関する基礎知識、安全管理、関連法規などの理解度が測定されます。試験は年に複数回開催されており、海外での実施も順次拡大されています。

日本語能力については、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格が必要です。航空分野では安全に関わる指示の理解が重要なため、実用的な日本語コミュニケーション能力が重視されています。なお、技能実習2号を良好に修了した方については、これらの試験は免除されます。

参考:

国土交通省 航空分野特定技能評価試験

日本語能力試験公式ウェブサイト 日本語能力試験(JLPT)とは

国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)

外国人材の受け入れが急速に拡大する中、人材紹介会社や行政書士の皆様にとって、特定技能1号の在留資格で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある、という制度の理解は必須です。特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深[…]

所属機関・支援計画・指導体制の構築

受け入れ企業は、特定技能外国人が従事する業務内容を具体的に定め、適切な指導体制を構築する必要があります。所属機関としての企業は、外国人材の技能向上を図るための計画的な研修プログラムを用意し、定期的な評価と改善を行うことが求められます。

作成する支援計画では、以下の「省令で定められた10項目」を全て明記する必要があります。

- 入国前の生活ガイダンスの提供

- 入国時の空港出迎え・帰国時の空港見送り

- 住居の確保・生活契約の支援(ライフライン契約支援も含む)

- 生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設や携帯電話契約の同行支援など)

- 公的手続きへの同行や情報提供・支援

- 日本語学習の機会提供

- 相談・苦情への対応体制の整備

- 日本人との交流促進に関する取り組み

- 非自発的離職時の転職支援

- 定期的な面談および問題発生時の行政機関への通報体制の確立

また、指導体制については、業務の専門性を考慮し、経験豊富な日本人職員による段階的な指導プログラムを整備することが重要です。特に安全に関わる業務では、外国人材が確実にスキルを身に付けられるよう配慮するとともに、定期的な面談を通じて業務上の不安や生活面での困りごとにも対応できる体制づくりが求められます。

人手不足が深刻化する中、外国人材の雇用を検討している企業が急速に増加しています。特に製造業、建設業、介護といった業種では、即戦力となる外国人材の確保が経営課題となっています。しかし、特定技能ビザの申請手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れ[…]

注意すべきポイントと制度活用の課題

特定技能制度の活用では、コンプライアンスの徹底と適切な管理体制の構築が不可欠です。航空業界特有の安全要件を考慮しながら、外国人材との効果的なコミュニケーションを図り、実務で起こりがちなトラブルを予防することが重要になります。

制度運用上の注意点とコンプライアンス

特定技能制度の運用においては、厳格なコンプライアンス管理が不可欠です。受け入れ企業は、労働条件の適正性を維持し、外国人材に対する不当な扱いや差別的な処遇を防ぐ責任を負っています。また、在留資格に定められた活動範囲を超える業務に従事させることは法令違反となるため、業務内容の明確化と管理が重要です。

航空分野では特に安全管理が重視されるため、外国人材の技能レベルを適切に把握し、能力に応じた業務配置を行うことが求められます。無理な業務負担を避け、段階的なスキルアップを図ることで、長期的な人材活用につなげることができるでしょう。

報告義務についても注意が必要です。四半期ごとの活動状況に関する届出や、雇用状況の変更が生じた際の速やかな報告など、法令で定められた手続きを確実に履行する必要があります。これらの報告を怠ると、今後の受け入れに支障をきたす可能性があります。

外国人材とのコミュニケーションや文化理解の重要性

航空業界では、チームワークと正確なコミュニケーションが安全運航の基盤となります。外国人材との効果的なコミュニケーションを図るためには、言語面でのサポートはもちろん、文化的背景の違いを理解し尊重する姿勢が重要です。

日本の職場文化や慣習について丁寧に説明し、彼らにとって第二のホームとなるような、温かい雰囲気づくりを心がけましょう。同時に、外国人材の出身国の文化や価値観についても理解を深めることで、相互理解が促進され、より良い職場環境が構築できます。

定期的な面談やフィードバックの機会を設け、外国人材が抱える不安や疑問に迅速に対応することも大切です。特に安全に関わる業務では、些細な疑問でも気軽に質問できる雰囲気づくりが、事故防止につながります。多様性を活かした職場環境は、日本人職員にとっても新たな学びの機会となるでしょう。

実務で発生しがちなトラブルと対策例

航空分野での外国人材受け入れでは、技術的な業務内容の理解不足や、安全手順の認識の相違などが原因でトラブルが発生することがあります。これを防ぐためには、入国直後の集中的な研修期間を設け、実務に入る前に十分な準備を行うことが効果的です。

また、緊急時の対応手順について、外国人材が確実に理解できるよう、視覚的な教材や多言語での説明資料を利用することも重要です。定期的な安全教育の実施と、理解度の確認テストを通じて、継続的な技能向上を図りましょう。

生活面でのトラブルとしては、住居や医療機関の利用、各種手続きでの困難が挙げられます。これらに対しては、登録支援機関との連携や、社内での相談窓口の設置により、迅速な解決を図ることができます。トラブルの予防には、事前の情報提供と継続的なサポート体制の充実が何より重要です。

制度の活用事例と今後の展望

航空業界では既に多くの企業が特定技能制度を活用し、成果を上げています。日本航空などの大手航空会社の取り組み事例から学び、令和6年度の制度改正を踏まえた今後の展望について理解することで、効果的な制度活用につなげることができます。

活用事例|日本航空などの取り組み

日本航空をはじめとする国内航空会社では、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れが進んでいます。同社では、グランドハンドリング業務を中心に、段階的な受け入れを実施し、日本人職員との協働による効果的な作業体制を構築しています。

実際の取り組みでは、体系的な教育プログラムが実施されており、特に安全教育については、実践的なスキルの習得が重視されています。業界全体でも定期的に情報交換の会を開き、課題について協議するなど、連携を深めています。

地方空港での活用事例も増加しており、限られた人員で多様な業務をカバーする必要がある環境において、外国人材の柔軟性と意欲が高く評価されています。これらの成功事例は、制度の効果的な活用方法を示すモデルケースとして、業界内で注目を集めています。

参考:株式会社 PR TIMES ONODERA USER RUNの特定技能人財 航空分野・「空港グランドハンドリング」就労開始。

令和6年度以降の制度改正と展望

令和6年度には、特定技能制度に関する制度改正が実施され、受け入れ手続きの簡素化や、外国人材への支援内容の充実が図られています。航空分野においても、技能評価試験の実施頻度の増加や、海外での試験実施地域の拡大により、より多くの優秀な人材の確保が可能になっています。

また、デジタル技術を活用した在留管理システムの導入により、企業の管理負担の軽減と、より効率的な制度運用が期待されています。これらの改正により、中小企業でも特定技能制度を活用しやすい環境が整備されつつあります。

今後は、特定技能2号の対象分野拡大についても検討が進められており、航空分野においても長期的なキャリア形成を見据えた人材活用が可能になる見込みです。これにより、外国人材にとってもより魅力的な就労環境が提供できるようになるでしょう。

業界内での評価と期待される効果

航空業界内では、特定技能制度による外国人材の受け入れが、人手不足解消の有効な手段として高く評価されています。特に、即戦力としての活用が期待できる点や、多様な文化的背景を持つ人材による職場の活性化効果が注目されています。

国土交通省の調査によると、航空分野での外国人材受け入れは、サービス品質の向上や、国際的な業務環境への適応力強化にも寄与しているとされています。また、外国人材の存在により、日本人職員の国際感覚の向上や、コミュニケーション能力の発達も期待される副次的効果として挙げられています。

今後、訪日外国人観光客の更なる増加が予想される中、多言語対応が可能な外国人材の価値はますます高まると考えられます。航空業界全体として、外国人材との協働による新たなサービス価値の創造が期待されており、制度の継続的な改善と活用促進が重要な課題となっています。

日本の労働力不足が深刻化する中、多くの企業が外国人材の受入れを検討しています。特に製造業、建設業、介護業界などでは、人材確保が経営課題となっており、外国人材の活用が事業継続の鍵となっています。一方で、外国人材の受入れには複雑な制度理[…]

まとめ|航空分野での特定技能活用のポイントとは

特定技能「航空」分野の制度活用を成功させるためには、まず制度の正確な理解と、適切な受け入れ準備が不可欠です。技能評価試験や日本語能力要件、企業側の要件など、複数の条件をクリアする必要がありますが、段階的な準備を進めることで確実に対応できます。

受け入れ後の管理においては、安全性を最優先としながら、外国人材が能力を発揮できる環境づくりが重要です。適切な指導体制の構築と、継続的なコミュニケーションにより、長期的な人材活用が可能です。また、文化的な相互理解を深めることで、より良い職場環境の実現につながるでしょう。

今後、制度改正により更なる利便性の向上が期待される中、早期の取り組み開始により競争優位性を確保することができます。人手不足の解消と業務品質の向上を両立させるために、特定技能制度の活用を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。

外国人材の雇用でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽に「人材カフェ」の無料相談をご利用ください。企業様向けに様々な職種の外国人材を紹介しています。